This article is also available in:

English

In einer zunehmend digitalisierten Welt ist es entscheidend, dass Menschen digitale Gesundheitsinformationen finden, verstehen und anwenden können. Digitale Pflege- und Unterstützungskonzepte entlasten und unterstützen Betroffene, Angehörige und Pflegepersonal im Alltag. In einer Zeit des Fachkräfte- und Geldmangels besonders wichtig: Selbstermächtigung, Selbsthilfe und die Kompetenz, (Gesundheits-)Informationen zu verstehen.

Die im April 2025 veröffentlichte Studie HLS19-DIGI – A New Instrument for Measuring Digital Health Literacy gibt erstmals europaweite Einblicke in die digitale Gesundheitskompetenz (Digital Health Literacy, DHL) von über 28.000 Menschen aus 13 Ländern. Und sie liefert klare Empfehlungen, wie wir diese Lücken schließen können.

Was ist digitale Gesundheitskompetenz?

Digitale Gesundheitskompetenz beschreibt die Fähigkeit, digitale Gesundheitsinformationen zu suchen, zu bewerten und für das eigene Leben nutzbar zu machen – etwa bei der Nutzung von Gesundheits-Apps, Telemedizin-Plattformen, digitalen Medikamentenplänen oder bei der Kommunikation mit Gesundheitsdiensten über digitale Kanäle.

Dabei geht es nicht nur um technische Fertigkeiten, sondern auch um kritisches Denken: Welche Gesundheitsinformation ist verlässlich? Wo lauert Werbung? Und wie formuliere ich meine Anliegen in einem digitalen Portal klar?

Zentrales Ergebnis: Die digitale Gesundheitskompetenz hat ein Problem

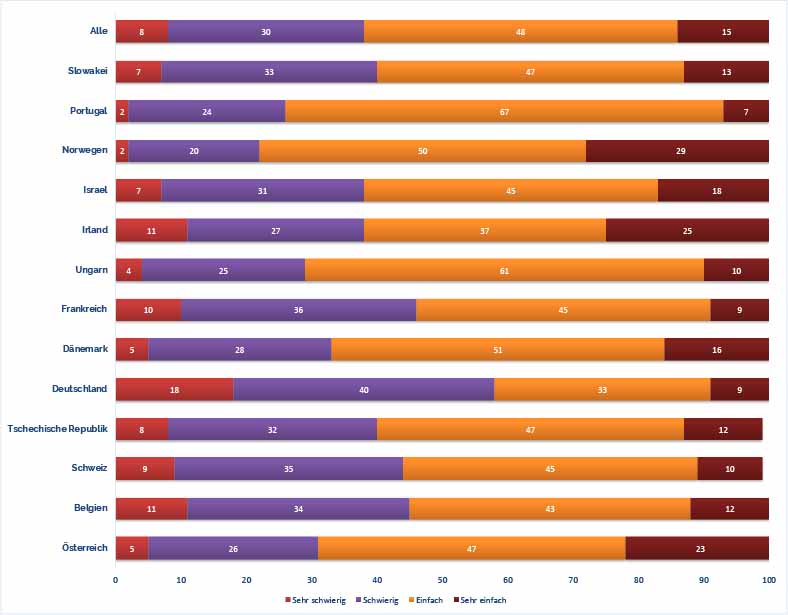

Die Ergebnisse rütteln wach, denn im Schnitt hat über ein Drittel große Probleme damit, Online-Gesundheitsinformationen aufzurufen, sie zu verstehen und zu bewerten:

- Ein erheblicher Anteil der Bevölkerung hat Schwierigkeiten, digitale Gesundheitsinformationen zu verarbeiten.

- Besonders problematisch: Das Beurteilen der Verlässlichkeit von Informationen – ein zentrales Element im Umgang mit digitalen Gesundheitsdiensten.

- Deutschland liegt mit den schlechtesten Ergebnissen unter den 13 untersuchten Ländern: Rund 58 % der Befragten gaben an, Schwierigkeiten beim Umgang mit digitalen Gesundheitsinformationen zu haben.

- Ältere Menschen, Personen mit geringem Einkommen oder niedriger Bildung schneiden im Durchschnitt deutlich schlechter ab – ein klarer Hinweis auf soziale Ungleichheit.

Die Studie bestätigt auch: Menschen mit höherer DHL (=Digital Health Literacy = digitale Gesundheitskompetenz) leben gesünder, empfinden sich selbst als gesünder und nutzen Gesundheitsangebote gezielter. Für das Wohnen im Alter bedeutet das: Ohne DHL keine Teilhabe an digital unterstützter Selbstständigkeit.

Empfehlungen für die Praxis

Die Studie schlägt drei zentrale Handlungsfelder vor:

Förderung digitaler Gesundheitskompetenz durch gezielte Schulungen – insbesondere für vulnerable Gruppen.

Qualitätssicherung digitaler Gesundheitsinformationen – etwa durch zertifizierte Plattformen oder verständliche Standardsprache.

Stärkung organisationaler Gesundheitskompetenz: Wohnungswirtschaft, Pflegeeinrichtungen und kommunale Akteure sollten bei digitalen Innovationen auch die Kompetenzen ihrer Zielgruppe einbeziehen.

Für die Gestaltung smarter Wohnformen im Alter ist die digitale Gesundheitskompetenz ein zentraler Erfolgsfaktor. Nur wenn ältere Menschen digitale Gesundheitsinformationen verstehen und anwenden können, profitieren sie von den Potenzialen dieser Wohn-, Pflege- und Unterstützungskonzepte. Denn eines zeigt die Studie sehr genau auf: Digitale Technologien können Brücken bauen – oder neue Barrieren errichten. Die Weichen dafür stellen wir heute.

Quellen:

M-POHL Health Literacy Consortium (WHO)

Eigene Zusammenfassung & Analyse

Author: Anja Herberth

Chefredakteurin