This article is also available in:

English

Neurologische Erkrankungen sind auf dem Vormarsch – darunter fallen Erkrankungen wie Parkinson, Demenz, Schlaganfall oder auch Depressionen. Künstliche Intelligenz bietet neue Ansätze, diese Erkrankungen zu behandeln und mit ihnen zu leben. Ein Gespräch mit Dr. Patrick Reisinger, Data Scientist beim deutschen Medizintechnik-Unternehmen Precisis über neue Behandlungsmöglichkeiten durch künstliche Intelligenz und ein Gesundheitswesen, das zunehmend an Grenzen stößt.

Neurologische Erkrankungen betreffen unser Nervensystem – darunter fallen unter anderem Krankheiten wie Epilepsie, Schlaganfall, Multiple Sklerose, Migräne, Parkinson und Demenz. Auch Depressionen haben oft neurobiologische Ursachen. Es sind Erkrankungen, die sich in den vergangenen Jahrzehnten massiv entwickelt haben: Die Fallzahlen sind weltweit seit 1990 um 59 Prozent gestiegen, und mehr als 3,4 Milliarden Menschen sind betroffen. Bis 2050 könnte sich die Zahl der Alzheimer- und Parkinson-Erkrankungen verdoppeln.

In der Regel stellen medikamentöse Therapien die erste Behandlungsoption dar. Dieser klassische Ansatz reicht allerdings nicht aus – denn was passiert, wenn die Medikamente nicht greifen, die Nebenwirkungen ein großes Problem darstellen? Wenn Gehirn-Operationen ein zu hohes Risiko darstellen? Aus diesem Grund wird an alternativen Behandlungsmethoden geforscht. Einer dieser Ansätze ist die Neurostimulation, die seit 2022 für Epilepsie bereits im Einsatz ist.

Wie Neurostimulation funktioniert

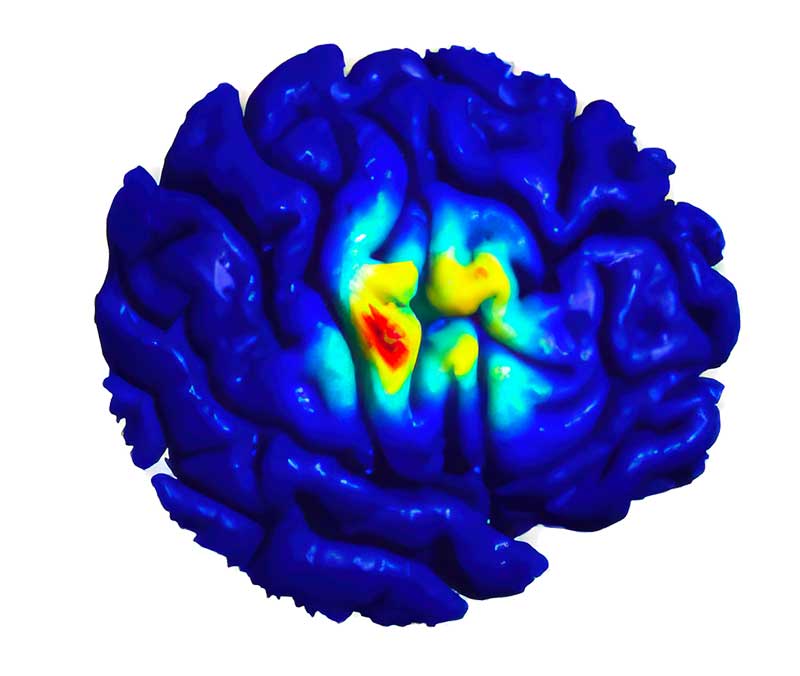

Die Neurostimulation wirkt wie ein intelligenter Taktgeber für das Gehirn – sie gleicht Über- und Unteraktivitäten gezielt aus. Vereinfacht gesagt: Wenn Neuronen im Gehirn übermäßig feuern und es überlasten, wird stabilisiert. Wenn es wie bei der Depression zu wenig Gehirn-Aktivitäten gibt, werden diese angeregt. Die Neurostimulation bei Epilepsie arbeitet mit zwei verschiedenen Arten. Die erste gibt tagsüber in kurzen Abständen kleine, schnelle Pulse ab, um Anfälle frühzeitig zu verhindern. Die zweite Stimulationsart läuft meist einmal täglich, oft am Morgen, und sendet langsame Pulse über 20 Minuten, um das Gehirn zu beruhigen und langfristig zu stabilisieren.

Zukünftig soll durch Künstliche Intelligenz das Gehirn in Echtzeit überwacht, Anfälle vorhergesagt und sofort darauf reagiert werden können.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, sich aufbauende Anfälle selbst zu unterdrücken: „Unsere PatientInnen haben eine kleine Fernbedienung, mit der sie eine Neurostimulation selbst in Gang setzen können, wenn sie spüren, es baut sich ein Epilepsie-Anfall auf.“

Die gute Nachricht: Diese neuen Verfahren benötigen keine Schädeleröffnung. „Die Elektrode wird lediglich unter die Kopfhaut implantiert und ist über ein unsichtbares Kabel mit einem Stimulator in der Brust verbunden. Die Stimulation erfolgt durch den Schädelknochen hindurch. Das ist ein viel direkterer und personalisierter Zugang als mit Medikamenten“, erklärt Dr. Reisinger.

Insgesamt spielt die Neurostimulation bislang noch eine untergeordnete Rolle, gewinnt jedoch in ausgewählten Fällen an Bedeutung – etwa bei Medikamentenresistenz oder wenn eine Operation schlicht nicht möglich ist. Das ist dann etwa der Fall, wenn sensible Gehirnareale betroffen sind und PatientInnen nach einer OP beispielsweise blind sein würden.

KI: Präzisere, personalisierte Medizin in Echtzeit

Künstliche Intelligenz ist der Wegbereiter dieser neuen Verfahren, die in der Zukunft personalisierte Therapien und Behandlungen ermöglichen werden. „KI kann hervorragend Muster und Anomalien erkennen. Die Idee ist, dass KI die Elektroden im Implantat noch gezielter steuern könnte, basierend auf individuellen Mustern und Gehirnaktivitäten“, erläutert Dr. Reisinger. Diese Form der Therapie könnte selbständig lernen, wann das Implantat am besten stimulieren sollte. „KI könnte uns auch helfen, das Gehirn zu verstehen, bevor es zu einem Anfall kommt“, so Reisinger. Dies könnte nicht nur die Diagnosegeschwindigkeit erhöhen, sondern vor allem die Präzision und Effektivität einer Therapie.

Wie lange der Weg zur Zulassung dieser Form der Therapie mit Hilfe von KI noch dauert? „Wir sind weniger als 10 Jahre von einer Marktzulassung entfernt, das ist in der Entwicklung neuer Therapieformen ein sehr kurzer Zeitraum. Wir wollen schon in den nächsten Jahren mit den klinischen Studien beginnen. Das wird nun sehr rasch gehen“, meint Dr. Reisinger.

Was es vor allem brauchen würde: Daten. Denn eine KI kann nur dann lernen, wenn Daten zum Training zur Verfügung stehen. Reisinger: „Es würde schon reichen, wenn für die wissenschaftliche Forschung mehr bereitgestellt wird. International werden oft die gleichen Children’s Hospital Boston-MIT Datensätze mit 22 PatientInnen verwendet. Ich weiß natürlich, dass Datenschutz ein schwieriges Thema ist, aber Daten sind für die Entwicklung neuer, zuverlässiger Therapie-Ansätze einfach essentiell.“

Innovation aus Europa: Der AI Act als Herausforderung

Innovationen in der Neurostimulation gehen heute weit über reine Technik hinaus. Sie erfordern Daten, Präzision – und einen verantwortungsvollen Umgang mit Regulierung. Gerade der europäische AI Act wird in der Branche intensiv diskutiert. „Natürlich stellt der AI Act Anforderungen“, sagt Dr. Patrick Reisinger. „Aber wir sehen darin auch eine Chance: Wer hier Standards setzt, zeigt, dass sichere, wirksame KI-basierte Medizin möglich ist.“ Pionierarbeit heißt in diesem Fall also auch, intelligente Implantate regelkonform innerhalb des Rechtsrahmens zukunftssicher zu entwickeln.

Die FDA, die US-amerikanische Behörde für Lebens- und Arzneimittel, hat EASEE, der Neurostimualtion bei Epilepsie, übrigens bereits die Einstufung als „Breakthrough Device Designation“ abgegeben: Das ist ein Programm zur Beschleunigung der Entwicklung und Prüfung von Arzneimitteln für schwere oder lebensbedrohliche Erkrankungen. Ziel ist es, vielversprechende Therapien schneller für Patienten verfügbar zu machen. Man kann nur hoffen, dass Europa hinzulernt.

Mehr zu Precisis unter: www.precisis.com

Author: Anja Herberth

Chefredakteurin